ご挨拶(異色な経歴)

to Beyond

宇宙への熱い想い

私が就学前から小学2年生にかけて、アメリカの「アポロ計画」により人類がはじめて月を周回し、そして降り立った。

それをTVで見ていて「宇宙に行くものを造りたい」と思うようになった。ふつうここで「自分も宇宙に行きたい」と思うだろうが、ひねくれた性格なのかまったくそうは思わなかった。それよりも機械や道具に興味があったため宇宙ロケットに関心があった。親に子供向けのロケットに関する本を買ってもらい、愛読書は今でも書名を憶えているが「人類はじめて月面に立つ」だった(この本は先日古書サイトで入手した)。

そんな出会いがある一方、当時はまだ宇宙というのは今ほど身近なものではなく触れ合うことも少なかったが、月刊の「学研の科学」で日本初の人工衛星「おおすみ」や、打ち上げに使った「ミューロケット」の数少ない記事を食い入るように読んでいた。

少年期、宇宙に強烈にあこがれる

はんだ付けに情熱を注いた若き日々

Soldering tequnic

最初に磨いたのははんだ付けの技術

中学時代は無線に興味を持ちアマチュア無線の免許を取得(現在は一級)し、同時に電子工作を始めた。この電子工作が将来の自分の職業を決めることになる。

高校は県立の工業高校電子科を卒業し、就職は大手電子機器メーカーの系列でプロ用無線機のメンテナンスを専門に行う会社に入った、が、創業間もない会社だったため、はんだ付けの技術習得のため親会社に3年ほど研修名目で行かされた。しかし、これがなぜか13年という長い期間自分の会社に帰らないことになる。

たまたまではあるが、研修先の事業部に宇宙ロケットの搭載装置を作るグループがありその部門の各担当(役職含む)とも知り合いになっていたためか、自分でも子供の時から造りたかった宇宙機器の製造要員に抜擢された。そこで製造したのがH-Ⅰの最終号機とH-Ⅱ初号機の搭載装置、そして資源探査衛星だった。ちなみに私は今でも人に話すとき、これらの装置を製品とは言わず「作品」と呼んでいる。なぜならそう呼ぶにふさわしい「はんだ付け」で製作したと自負している。当時はそれと並行して、航空宇宙機器の高信頼性はんだ付けインストラクターも兼任して親会社の社員さんを教えていた。

現在、宇宙機器のはんだ付けは機械化されているはずだが、当時はすべて手付けで行なっていた。それは電子部品に対しての熱ストレスなどを気にしていたためで、信頼性第一の宇宙機器では部品の劣化は許されないためである。今使われている部品は熱に対しての信頼性も高くなったため機械付けが可能になったのだと思う。

ところで当時H-Ⅰ の打上げ費用は150億円。これでは海外のロケット事業に費用面で負けてしまう。

そこでH-Ⅱ では「コスト削減せよ!」との御達しがNASDA宇宙開発事業団(現JAXA)から来た。

そこで我々の装置もコストダウンの一環として はんだ付けの機械化を導入した。ただし、この時はまだ半導体を一個ずつ機械で付ける半自動的なもので、現在のように一遍にはんだ付けするものではない。それでも当時ははんだごてを使わないという意味で画期的だったと記憶している。この時は「作業が少し楽になる」思って喜んだが、地上装置や民需品ならいざ知らず、宇宙機器となると「高信頼性」の四文字が邪魔をして完全な設定になるまで2年かかった。途中、製造のプロセスを考えてくれる部門の主任さんに「設定のデータとかないですか?」と聞いたことがある。その答えは「おそらく宇宙機器でのはんだ付けの機械化は、これが日本で初めてだろうからデータなんか無いよ。お前がデータを作れ」と言われ、とてつもないプレッシャーを感じながら作業を進めていったのを今でも忘れない。

結果H-Ⅱロケットは大成功をおさめ、後継機になった現在、内部装置は改良されているはずだが頑張っている。

to be best Polisher

家業を継いで世界一の磨師を目指す

今は都合により転職して父が始めた研磨業を引き継いでいる。

では、この研磨に過去の経験が役に立っているのか?と思われるかもしれないが、大いに役立っている。表面の具合を見て作業工程の良し悪しを判断するのは、はんだ付けも研磨も同じである。宇宙機器のはんだ付けは顕微鏡を使い作業することが多い。そのためかそれがくせ習慣になり、はんだ付け個所の色つやを見ると頭の中に顕微鏡画像が自動的に浮かんでくる。

研磨も同じで品物の表面を見ていると、同じように拡大された画像が頭に浮かび、それにより使用する道具を決めることが多い。仕上がりも見ているだけで顕微鏡画像が浮かんでくる。うまく研磨できなかった場合、頭の中の顕微鏡画像をもとに不具合原因を考え修正をかける。ほぼこれでうまくいく。今は必要な時に画像が出てくるが、一時期何を見ても拡大画像が頭に浮かんできたことがあった。俺は超能力者か?などと自分で面白がっていた。実際には顕微鏡も所有しているので目視により判断することもあるので念のため付け加えておく。

ミクロな世界を見つめ続けた結果、研磨技術大きく向上させた

ソルダリングマスターとしてリーマンサット・プロジェクトにボランディアで参画

地球をバックに自撮りするミッションを達成

Dream come true

若き日に励んだはんだの技術で再び宇宙に挑戦

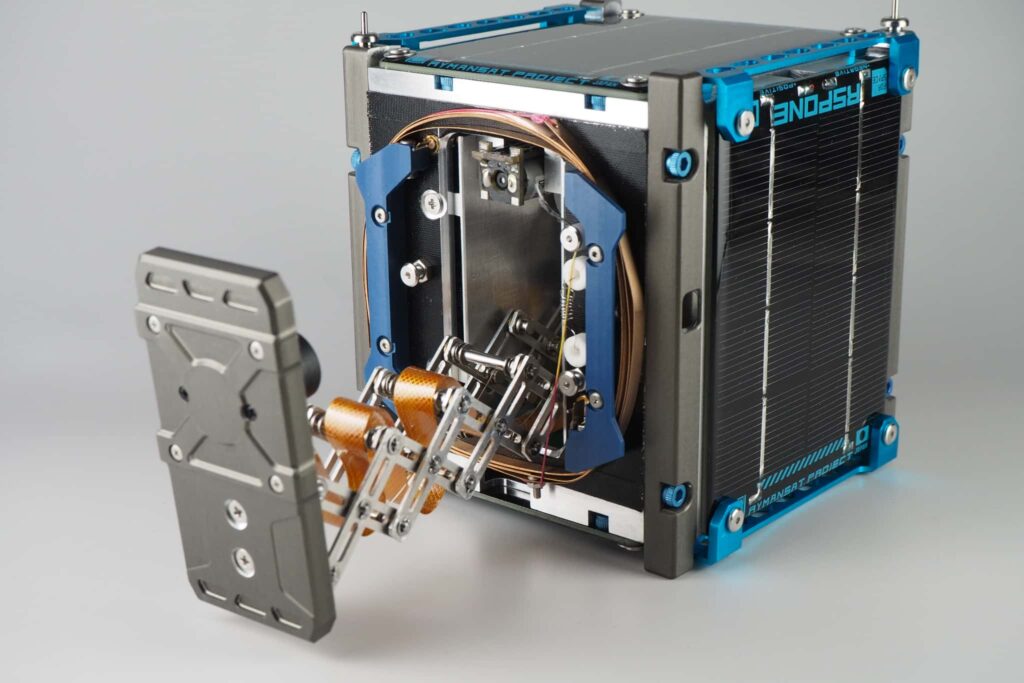

ここでは町工場らしくラジオを聞きながら仕事に励んでいるが、ある時「趣味で宇宙開発をする団体」という話が耳に入ってきた。元プロとしては聞き捨てならないわけで、仕事の手を止め聴き入った。「趣味でしかも素人が宇宙開発なんてできるわけないだろ」と思っていたら、2か月後には人工衛星を打ち上げるという。これは自分も参加せねばと思ったのが現在所属している「リーマンサットプロジェクト」である。当時登録メンバーは約350人、2023年1月で1000人を超える参加者がいる。参加してわかったのは、実際にはんだごてを振り回して宇宙機器を製造していた経験がある人は当時皆無だった。しかし、25年ぶりに宇宙機器に関わるのはワクワクする。と、思ったのもつかの間、次に打ち上げる実際の基板の部品を見て大きさの違いにおどろき愕然とした。とにかく小さい! リード線の間隔が恐ろしく狭い! 肉眼では判別不能! 顕微鏡無しではムリ! これを素人さんが宇宙機器に仕立てるというのだから、「なんて無謀な団体だ!」と当時は思った。

このメンバーの面白いのは次期衛星の製造、特にはんだ付けに関して雑談していたところ、最初3人ほどで話していたはずだったが、ふと気が付くと傍聴人が10人近くになっていたこともあった。みんな自分の知らない世界に興味津々のようで、これなら次期衛星は成功するだろうと確信を持った。自分の経験から宇宙機器はいろいろな知識を持った人がみんなで考えて難関を突破しなければ高信頼性のものはできない、そのためには自分の分担以外のことも手を出さなくてもいいから知識を持つことがとても大事だと考えている。

結局この衛星は100%の成功とはいかなかったが、「地球をバックに自撮りする」というミッションを達成することができた。趣味で実際に自分たちが造り、人工衛星を飛ばしたのは確認する限り世界広しといえどこの団体だけである。

これからも次々と打ち上げを計画している。ぜひ注目していただきたい。